メタモデルにおける可能性の叙法助動詞とは〈できる/できない〉〈可能/不可能〉という言葉が含まれる可能性についての会話のこと。具体的には

- 「私にはできない。」

- 「それをやるのは不可能だ。」

というような、可能性についての言葉を使うときのことを言います。これらの言葉を使うとき、私たちは自身の可能性について「限界がある」と考え、自らの選択肢を狭めている可能性があります。そのためこれらの言葉が出てきたときには、注意が必要です。

可能性の叙法助動詞による情報一般化の弊害と、その回避&回復方法をご紹介します。

| 名称 | 可能性の叙法助動詞 |

| 意味 | 〈できる/できない〉〈可能/不可能〉といった可能性についての言葉のこと |

| 英語 | Modal operators of Possibility |

| 訳 | Modal Operators=叙法助動詞/英語でmay, can, must, would, shouldのこと Possibility=可能性の |

メタモデル〈可能性の叙法助動詞〉とは?

〈可能性の叙法助動詞〉の概要

コミュニケーションモデルとは

〈コミュニケーションモデル〉という「私たちが世界をどう認識しているのか?」を表したモデルがあります。私たちが思考する、記憶するなどの情報処理プロセスの中で、情報を省略・歪曲・一般化する働きがあります。

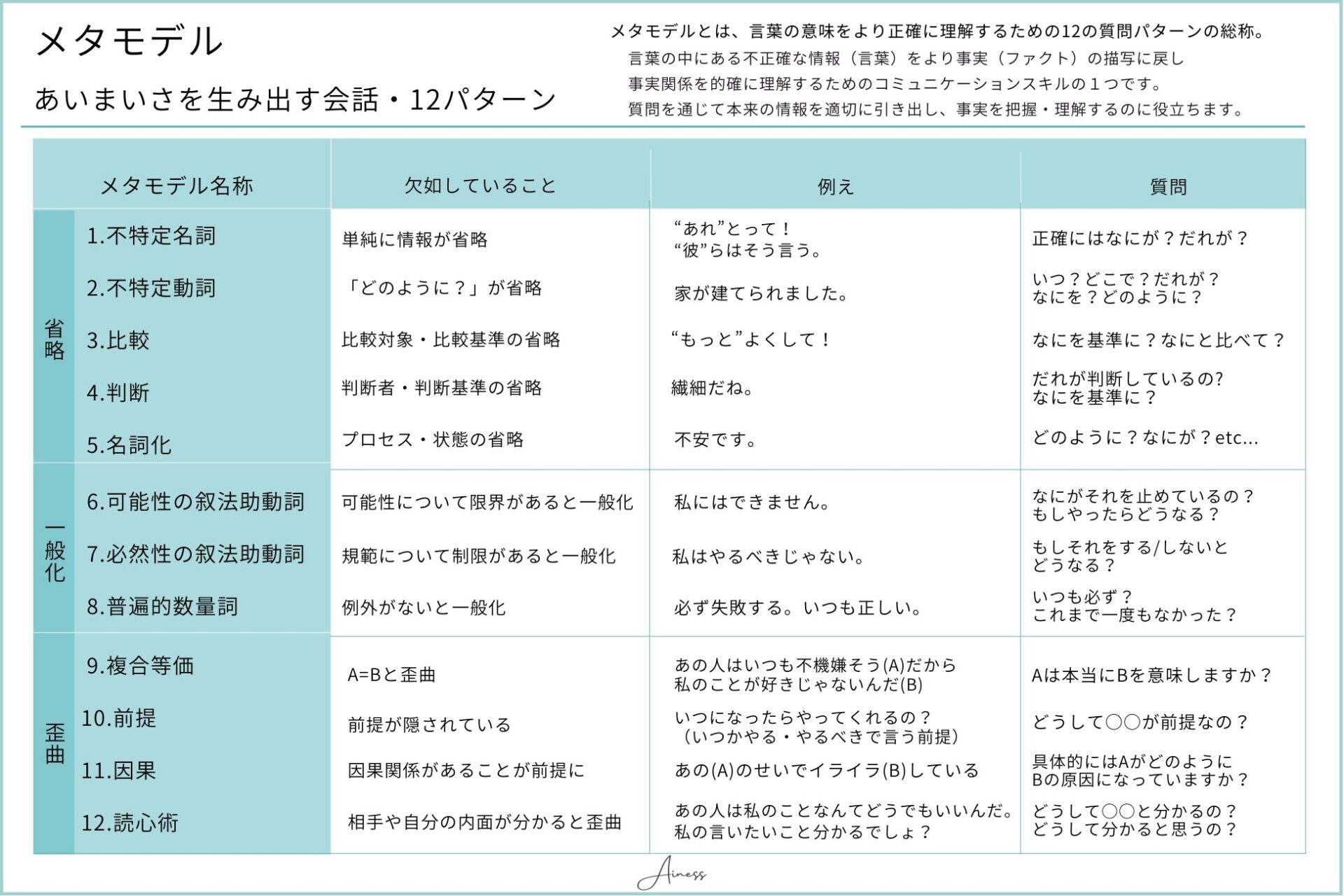

メタモデルとは

私たちの情報処理プロセスにおいて、省略・歪曲・一般化は必要不可欠です。しかしこれら3つの機能が効果的に働かない場合があります。すると、私たちは行き詰まり、選択肢を失い、自らの可能性を狭めてしまいます。

私たちの内的な情報処理プロセスの過程で、不必要&不適切に情報が失われてしまう場合(パターン)が12あります。そしてそれぞれにおいて、その情報を回復させるための効果的な質問があります。これら不必要&不適切に情報が失われてしまう12パターンと、それを回復させるための質問を体系化したものをメタモデルと言います。

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化とは

私たちは会話の中で

- 〈できる/できない〉

- 〈可能/不可能〉

と言う言葉を使います。その中で、本来選択肢があるにも関わらず、これらの言葉を使うことで自身の可能性には限界があると一般化させてしまう話し方です。

もしかすると「できない」のではなくて「やりたくない」のかもしれません。もしかすると「不可能だ」と思い込んでいるだけである障害がなくなれば可能だと思えるかもしれません。また可能性についてこれらの言葉を使うことで、会話が不明瞭であいまいになりミスコミュニケーションも起こりやすくなります。

〈できない〉〈不可能だ〉と言う言葉が出てきた時には、本来はもっと選択肢があるにも関わらず、選択肢や情報を排除し、自身の可能性を狭めていないかチェックするのが効果的です。

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化の例

- (私には)“できません”。

- そんなこと伝えること“できるわけない”。

- 私は、話を聞きながらメモを取ったり…2つのことは同時に”できません”。

- 要点を先に言ってもらえないと話の内容が頭に入って来なくて、理解できないんだよね。

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化の弊害

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化のデメリット

一般化が不適切に行われると、下記のような特徴が現れます。

- 一度一般化した内容については、限定的な枠に入れて考える

- 例外を考慮しない

- 思考においては柔軟性に欠けることが多い

一般化の弊害が起こるのは下記のようなときです。

- ある特異な出来事を一般化してしまったとき

- 一般化した後、例外にまったく意識を向けないとき

これらが起こると柔軟性を失い、選択肢・可能性が狭められます。下記〈調整方法〉を理解して、活用しましょう。

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化により失われた情報

〈可能性の叙法助動詞〉は、私たちには「限界がある」ということが前提に使われますが、それが言葉として現れていません。

その限界がどこか、何か、なぜかなどは言及されていませんし、話す本人も自覚していないことが多々あります。つまり「限界がある」ことと、その詳細について情報が欠如された状態で、話を進めています。これにより、本来選べるはずだった選択肢や、活用できるはずの情報収集の可能性を、狭めてしまいます。〈可能性の叙法助動詞〉が聞こえたときには、欠如された情報を回復させることが重要です。

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化を回復させる方法

- 情報を収集する

- 意味づけを明確にする

- 制限を明らかにする

- 選択肢を与える

これらを可能にするのは、自分自身、もしくは相手に〈適切な質問〉をすることです。

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化を回復させる質問

- もしもできるとしたら、どんなやり方が考えられますか?

- もしも、やろうとしたら何が起こると思っていますか?

- なにが、それを止めていますか?

- なにが、それをさせないのでしょうか?

- もしそれをやったら、どうなりますか?

〈可能性の叙法助動詞〉による一般化を回復させる質問例

- 私には“できません”。→何が、やろうとすることを止めていますか?

- 私には伝えることが“できません”。→もし伝えたら、どうなりますか?

関連

記事

キーワード

さらに自己理解を深めたい方へ

「もっと自分のことを深く知りたい」そんな方へ。

20分で自己理解を深めるワークをお届けしています。

✔︎ 人生の流れをグラフで描いて整理

✔︎ 思考・感情のクセに気づける

✔︎ 自分らしい人生のストーリーに気づく

▶︎[マイトリセツワークを受け取る]

📝 気づきや決断を、書き出してみる

言葉にすることで、自分との対話が始まります。

記事を読んで感じたこと、明日から意識してみたいこと、そんな“小さな気づき”を、今ここで書き留めてみませんか?

▶︎ [リフレクション・フォーム](メールで受け取りたい方)

▶︎ [リフレクション・ワークシート](PDF/紙で書きたい方)

▶︎ [Ainess Library 活用ガイド](記事の効果的な読み方)

📘 関連記事をもっと読む

読むだけで“視点”が増え、日常に活かせるヒントが見つかる。

自己理解・感情・思考・行動のテーマを掘り下げたnote記事を公開中です。

▶︎ [note記事一覧を見る]

✅自分らしい人生を整えるヒントを受け取る

自己理解や変化のヒントをLINEでもお届けしています。

新しいワークや限定コンテンツの優先案内もLINE登録者限定で配信中です。

▶︎ [LINE登録はこちら]